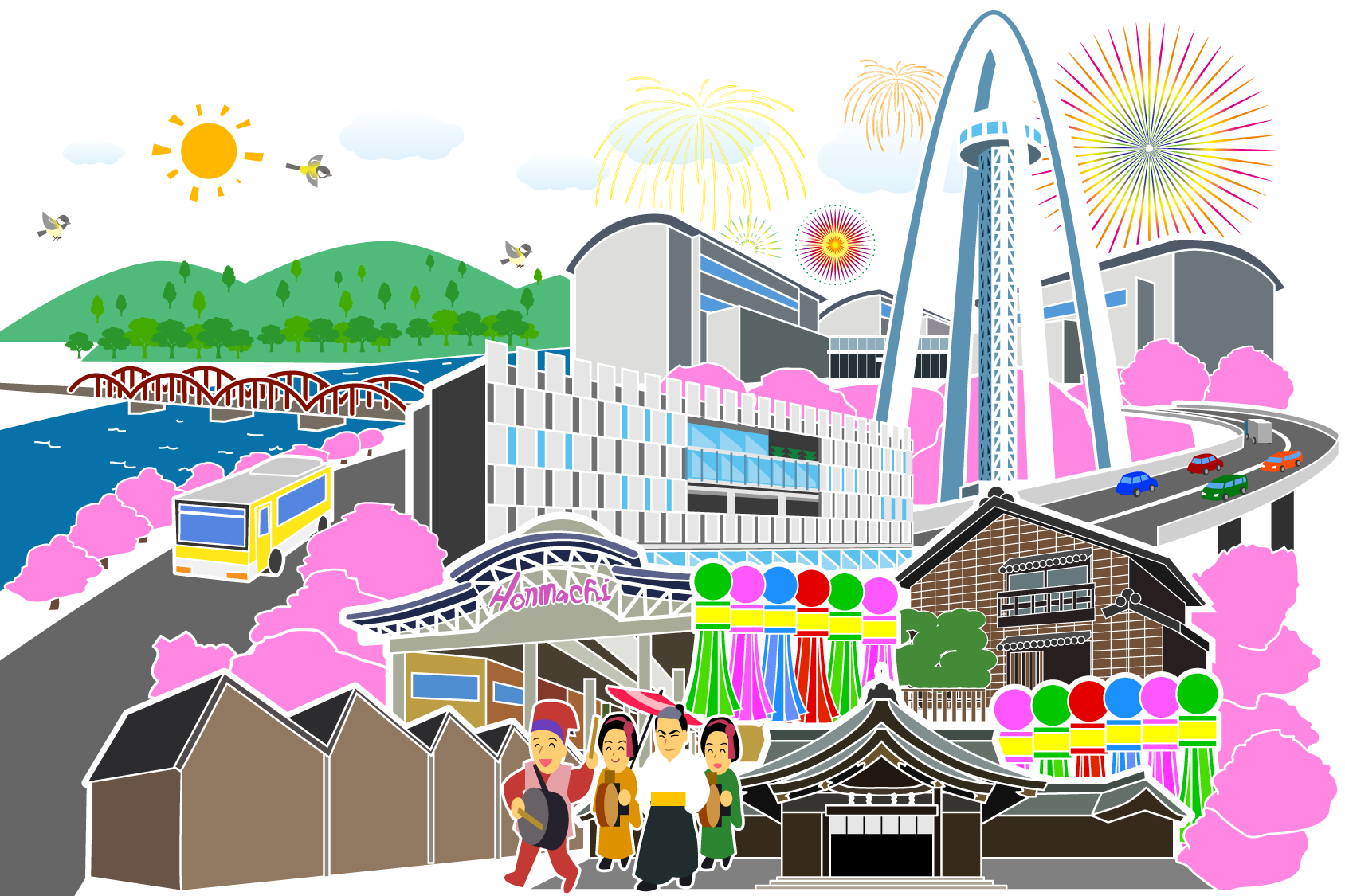

関ヶ原の合戦の際、徳川軍が今伊勢町馬寄の石刀神社境内に陣を敷いたため、社殿等が壊されて一時荒廃しました。その合戦の後、徳川家康の命令により修復造営が行なわれました。石刀祭はその奉祝として山車や献馬を奉納したことが始まりとされています。またこの際に、社紋として、三ッ葉葵を譲り受けています。

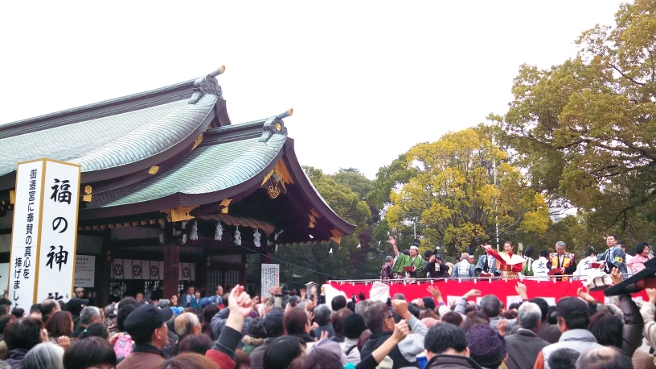

例祭の神事は毎年4月19日に、雅楽隊と従者を連れた頭人行列が行なわれます。これ以後の最初の日曜日に石刀祭が催されて、山車からくりと献馬が奉納されています。出店も軒を連ねて賑やかな祭です。

地元の町内会が保存する高さ八メートル程の山車は3両あり、すべて一宮市指定有形民俗文化財となっています。

- 大聖車(だいしょうしゃ)=離れからくりの芸は、唐子の綾渡り

- 中屋敷車(なかやしきしゃ)=離れからくりの芸は、唐子の大車輪

- 山之小路車(やまのしょうじしゃ)=離れからくりの芸は、蓮台倒立などの倒立芸

- 更屋敷車=太平洋戦争で焼失

- 後呑光寺車=太平洋戦争で焼失

山車の形式は、上層・中層・下層の3層からなる欄間の装飾が異なっていて、一層の見応えにつながっています。上層はからくり演出場、中層に采を持った人形が設けられて、下層は人による囃子場です。市民によって手懐けられた献馬の後を、山車が囃子太鼓を響かせながらゆっくりと進んできます。手作りの紙吹雪がキラキラと輝きながら舞い上がり、華やかな祭を彩ります。

【頭人とは】

例祭の際、町内から選ばれた普通の家に神殿が作られて、ここが神様の休む「御神宿(ごしんしゅく)」となります。この選ばれた家の主人が「頭人(とうにん)」と呼ばれます。「頭人」を務める家は、「頭人」になる人自身が健康であり、その年に不幸があったり病人が居てはいけません。また、自宅に神様を迎えるために家を清めなければならないし、多くの祭関係者も出入りします。苦労も多そうですが、町内あげての協力態勢ができているので、「頭人」となる人も安心して務めが果たせるのです。

| 名称 | 石刀祭(いわとまつり) 一宮市指定無形民俗文化財 |

|---|---|

| 開催月 | 4月(2023年は4月23日に開催) |

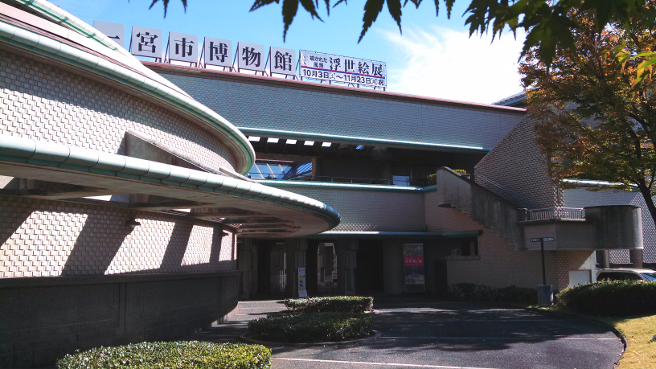

| 開催場所 | 石刀神社(一宮市今伊勢町馬寄) |

| 臨時の駐車場 | 今伊勢西小学校 |